近日,一场别开生面的“对决”在《中国传统文化》课的课堂上精彩上演 ——“AI古诗词创作 PK 中国传统古诗词”,活动吸引了众多师生的目光,为古老的诗词文化与前沿科技的碰撞交流搭建了独特平台。

在数字化浪潮的席卷下,AI 技术已逐渐渗透到各个领域,传统文化的教育也不例外。此次活动旨在探索 AI 如何巧妙融入传统文化教学,激发学生对传统古诗词的全新兴趣。

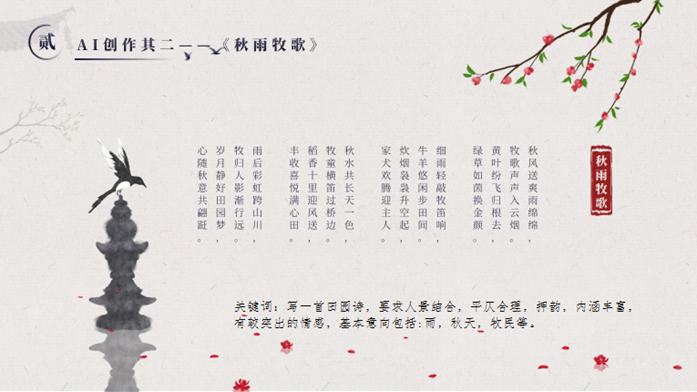

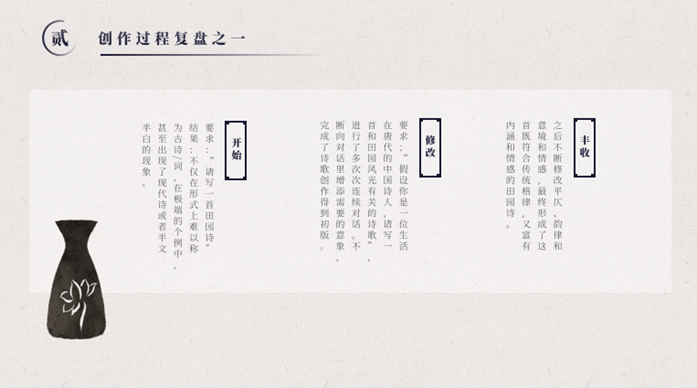

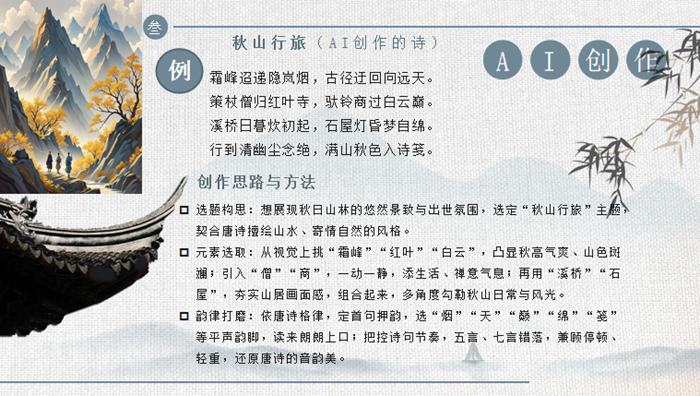

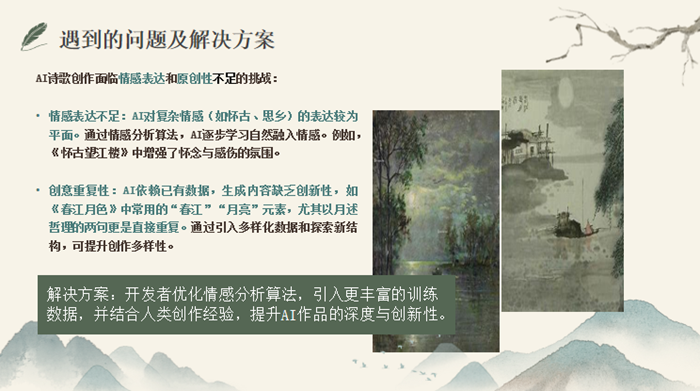

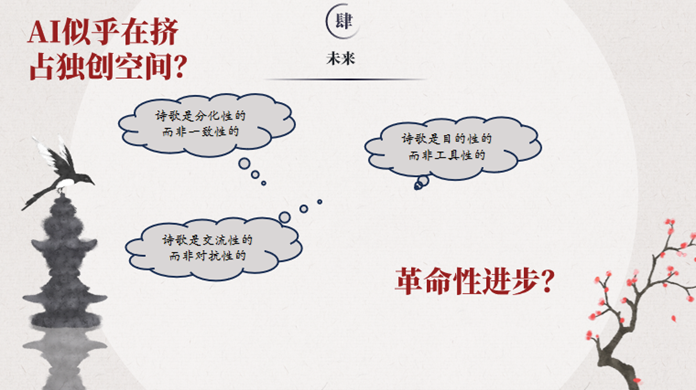

课程组精心设置环节,引导学生深挖传统古诗词的精髓,启发学生不断训练AI模型逐渐优化生成的诗词。课堂上同学们分小组展示了生成的 AI 古诗词成果,并将其与传统古典诗词进行比较,从田园诗派的《归园田居其一》到AI诗词《田园吟》、从《春江花月夜》到AI诗词《春江月色》、从婉约派的《雨霖铃》到AI诗词《秋夜闲情》……同学们从诗词的意境、语言、格律以及艺术感染力等方面分析探讨两者的差异与联系,思考 AI 诗词在诗词创作领域的地位与作用以及对传统诗词创作与欣赏习惯的影响。这一过程中,传统诗词背后的人文精神和穿越时空的感染力让学生们深深折服;而 AI 创作虽在情感细腻度、文化底蕴上略显单薄,但同学们也感叹其创作效率与突发一瞬的灵感。这一番较量,让学生们理性的对待 AI 的创作,更在对比中明晰文化传承之重。

此外,同学们也分享了 AI 诗词创作过程中的思路与方法,包括如何选择诗词元素、如何运用 AI 技术进行融合处理、在创作过程中遇到的问题及解决方案等。

此次活动为传统文化课堂教学创新提供了生动样本,借 AI 之“新瓶”,盛装传统诗词文化的“陈酿”,让学生在科技与经典的互动中,深化理解、启发灵感,确保传统文化教育在数字时代行稳致远,持续滋养莘莘学子的心灵。未来,这样跨领域融合的探索还将在《中国传统文化》的课堂中延展,续写传承与创新交织的教育新篇。

撰稿人:李娟

课程简介:《中国传统文化》课创建于1997年,是一门集合了哲学、文学、艺术、史学、兵学等多学科的综合性课程。在教学团队的共同努力下,课程先后被评为首批“国家精品在线开放课程”“国家级一流本科课程”“省级精品课程”等,课程组被评为“省级优秀教学团队”。课程目前已登录爱课程、智慧树、学堂在线国内国际版、美国Cousera等国内外MOOC平台,总选课人数累计约150万人次.同时课程入选中宣部“学习强国”、人民日报-“人民号”、中央电视台-“央视频号”等国家权威平台。